Akkuloser Dauerbetrieb eines Samsung Galaxy S3 als ferngesteuerter Musikabspieler (DLNA remote client) und Medienserver

Inhalt

- Was will ich erreichen ?

- Warum akkuloser Betrieb ?

- Warum funktionieren die meisten Smartphones nicht ohne Akku ?

- Akkuloser Dauerbetrieb am Beispiel des Samsung Galaxy S3

- Was brauche ich an Zutaten?

- Vorbereitung des Handys im Schnelldurchlauf

- Die Stromversorgung

- Inbetriebnahme

- Medienserver auf dem Handy einrichten.

- Was geht noch? USB-Sticks!

- Die Software

- Fazit

Was will ich erreichen ?

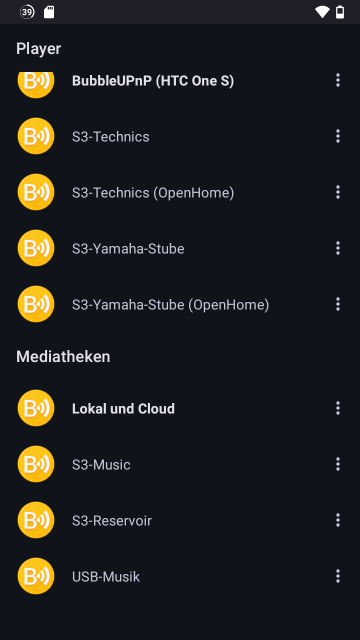

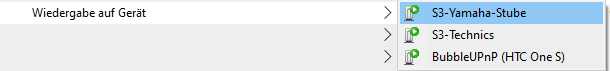

Seit Jahren nutze ich alte Handys als Musikzuspieler für HiFi-Anlagen. Dabei liegt die Musiksammlung als MP3s auf einem Rechner oder dem USB-Stick am Router. Das alte Android-Handy hängt permanent eingeschaltet am Analog-Eingang des Verstärkers und wartet darauf, daß ich ihm mit dem aktuellen Handy in der Hosentasche sage, welche Musik es von der Musiksammlung am Router abspielen soll. Dank DLNA Open Home Endpunkten kann ich nach der Musikauswahl das Handy in der Tasche wieder ausschalten. Die ausgewählten Titel fließen selbständig zwischen Router und Handy am Verstärkereingang. Wenn ich nachsehen will, was gerade läuft, schalte ich mein Handy wieder an und es synchronisiert sich in einer Sekunde mit Anzeige des Titels und der Position darin. Den Verstärker schalte ich nur ein, wenn ich Musik hören will.

Mit BubbleUPNP auf altem und neuem Handy läßt sich diese Konstellation aus mehreren Playern (Stube, Küche), Mediatheken und Steuergeräten softwaremäßig aufbauen. Während der Dauerbetrieb von BubbleUPNP mit alten Android-Versionen (z.B. 4.3 (Jelly Bean)) nur in Ausnahmefällen funktionierte, weil das Betriebssystem wahllos Apps beendete, funktioniert das mit neueren Android-Versionen (> Android 10) besser. Auch nach zwei Jahren Dauerbetrieb ist mein HTC One S noch empfangsbereit.

Gegenüber einem Raspberry Pi als Musikquelle hat ein altes Handy den Vorteil, daß nichts extra gekauft werden muß, weil alte Handys in Massen angefallen sind. Allein vom Samsung Galaxy S3 wurden mehr abgesetzt, als in 10 Jahren Raspberry Pis verkauft wurden (sagt Wikipedia). Das Handy hat auch den Klinkenausgang und ein Display schon serienmäßig mit dazu. Ein Netzteil und Kabel lag damals in der Verpackung. Risse im Deckglas stören für meine Anwendung nicht.

Warum akkuloser Betrieb ?

Selbst wenn das Handy permanent am Strom hängt und der Akku deshalb selten mal nachgeladen werden muß, verschleißt der Akku. Am Ende des Akku-Lebens bläst sich der Akku stark auf und sprengt das Handy. Bei teuren Handys mit Glas-Vorder- und Rückseiten bricht entweder das Glas oder die Verklebung löst sich. Bei Handys mit wechselbarem Akku wird meist nur die Plasterückseite aufgedrückt. Auch wenn es bei mir noch nie zu einem Akkubrand kam, bei dem sich die im Akku gespeicherte Energie unkontrolliert entlädt, ist mir das Risiko für unbeaufsichtigten Betrieb zu hoch.

Ohne Akku als Energiespeicher besteht nur das übliche geringe Risiko von normalen Elektrogeräten. Geht was kaputt und es fließt mehr Strom als vorgesehen, greift die Sicherung des Steckernetzteils oder schlimmstenfalls die Absicherung der Wohnung.

Warum funktionieren die meisten Smartphones nicht ohne Akku ?

Die naheliegende Idee, den Akku herauszunehmen und das Gerät über das USB-Kabel an das Netzteil zu hängen, funktioniert selten. Mir ist bisher nur ein Smartphone untergekommen, was sich mit herausgenommenem Akku starten ließ: Ein Huawei Y300. Alle anderen sagen ohne Akku keinen Mucks.

Nachdem ich den Akku testweise durch eine programmierbare Spannungsquelle ersetzt habe, weiß ich, warum das so ist. Für den Start des Handys wird kurzzeitig viel Strom aus der Batterie gesaugt, mehr als das beiliegende Netzteil liefern könnte. In der Tabelle sind für verschiedene Akku-Spannungen die maximalen Ströme aufgeführt, die ich zulassen muß, damit ein Samsung Galaxy S3 mit dem originalen Android 4.3 komplett startet. Stelle ich weniger Strom ein, hängt das Handy in einer Boot-Schleife.

| eingestellte Akku-Spannung /V | eingestellter Maximalstrom /A | angezeigte Akku-Ladung /% |

|---|---|---|

| 4,0 | 1,4 | 59 |

| 4,1 | 1,3 | 61 |

| 4,2 | 1,18 | 90 |

| 4,3 | 1,06 | 99 |

| 4,4 | 1,04 | 100 |

Akkuloser Dauerbetrieb am Beispiel des Samsung Galaxy S3

Was brauche ich an Zutaten?

- Ein Handy mit herausnehmbarem Akku, das noch ein Update auf Android 10 via Custom ROM (z.B. Lineage-OS) erhalten hat. Für viele ehemals teure Modelle ist Letzteres der Fall. Herausnehmbare Akkus haben von den Samsung-Geräten alle bis zum S5 und dem Alpha.

Auf dem Display muß man noch was erkennen können, Lade- und Klinkenbuchse, Tasten, SDCard-Slot und WLAN müssen funktionieren. Zum flashen braucht man außerdem noch einen nicht komplett toten Akku. - Eine Diode mit > 2 A Durchflußstrom

- Zwei Widerstände

- Einen Elektrolytkondensator

- Ein USB-Kabel mit Micro-USB-Stecker

- Ein Stecker-Netzteil mit 5V/1A Ausgangsstrom

Vorbereitung des Handys im Schnelldurchlauf

- Installation von Odin, dem offiziellen Flash-Tool von Samsung, auf einem PC.

- Das Recovery-System TWRP von der Webseite herunterladen und nach Anleitung mit Odin installieren (unbedingt auf genaue Modellnummer achten!). Sobald das Handy den Reset durchführt, den Akku entnehmen, wieder einsetzen und mit HOME, LAUTER und POWER in die Recovery booten, sonst überschreibt das alte ROM die gerade installierte Recovery wieder mit der Originalversion.

- Eine Lineage Version z.B. von hier auf eine Micro-SD-Karte kopieren und mit TWRP installieren. Offiziell unterstützte Versionen gibt es für das S3 leider nicht mehr mit Android 10. Vor dem Neustart Cache, Dalvik-Cache, Data und SD-Card (nicht externe SD-Card!) formatieren! Sonst landet man meistens in einer Boot-Schleife und muß das spätestens jetzt nachholen.

- Die Google-Apps braucht man nicht installieren. Die wenigen Anwendungen, die auf dem Handy noch laufen sollen, kann man als apk-Dateien mit der SD-Karte auf das Handy laden.

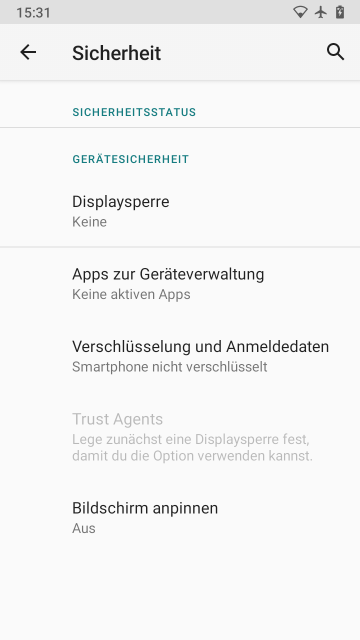

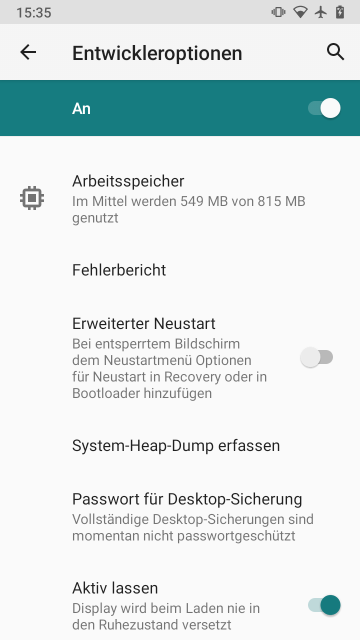

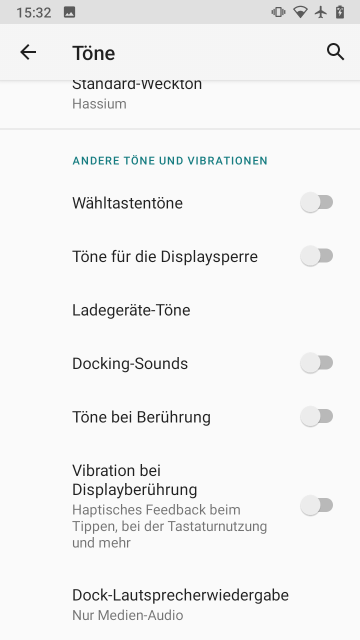

- Nachdem die Erstinstallation durchgelaufen ist (was einige Neustarts einschließt), in den Telefon-Infos 7-mal auf die Build-Nummer tippen. Dadurch erscheinen unter System die Entwickleroptionen. Dort ziemlich am Anfang "Aktiv lassen" einschalten. Dadurch bleibt das Display permanent an, solange es am Ladekabel hängt. Die Displaysperre schalte ich komplett aus. Töne und Vibrationen konfiguriere ich weg, alle Funktechniken außer dem WLAN schalte ich ebenfalls aus. Um Strom zu sparen, nutze ich das dunkle Theme, entferne alle hellen Teile des Startbildschirms außer der Uhr und wähle einen rein schwarzen Bildschirmhintergrund. Generell ist ein OLED-Display nicht besonders gut für Dauerbetrieb mit statischen Inhalten geeignet, weil sich schnell Einbrenneffekte zeigen.

- Die restlichen Einstellungen passe ich nach Gutdünken an, so daß möglichst wenig Unnützes wie Mail, etc. aktiv ist und Strom verbraucht oder nach Hause telefoniert.

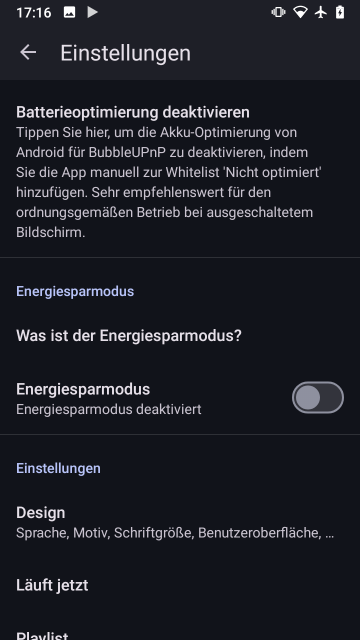

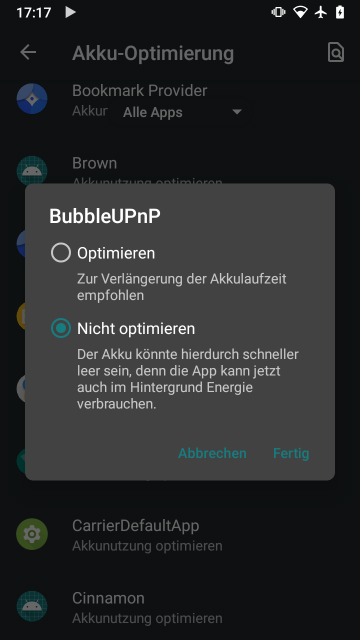

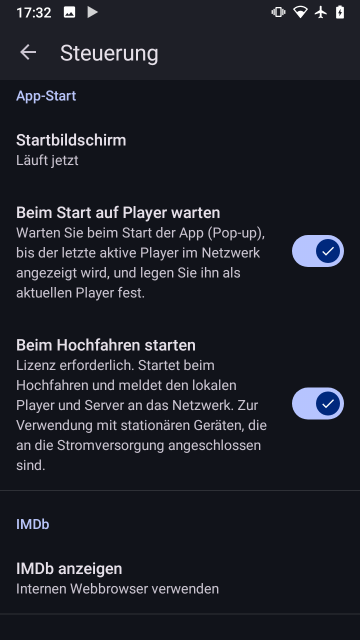

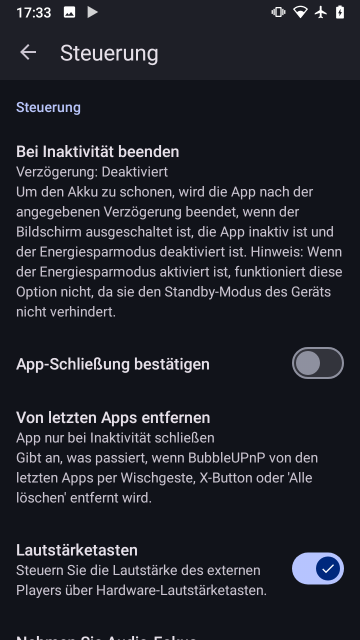

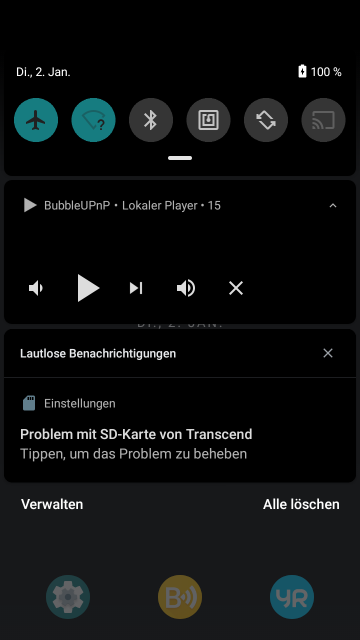

- BubbleUPNP installiere ich mittels SD-Karte. Auch dort muß ich mich durch viele Konfigurationsoptionen wühlen. Generell schalte ich alles ab, was ich nicht brauche. Die wichtigsten Optionen sind für mich der Autostart zusammen mit Android, kein Energiesparmodus und App nicht automatisch beenden.

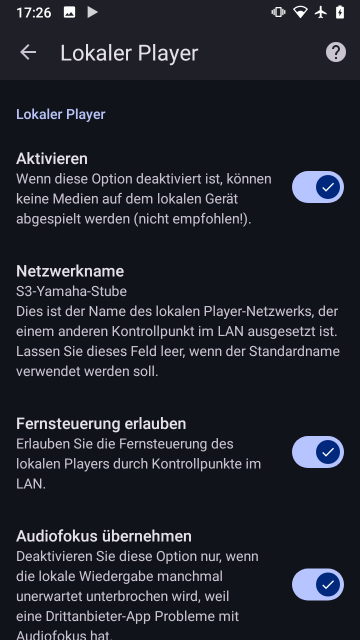

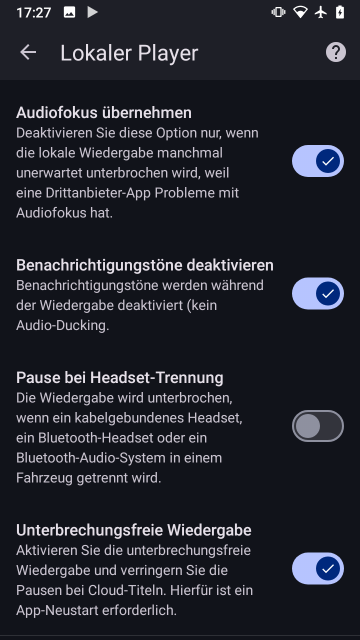

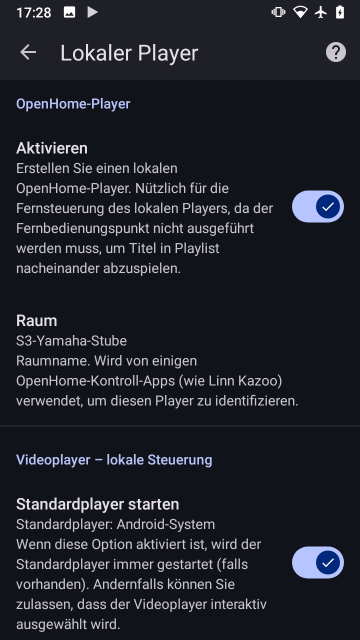

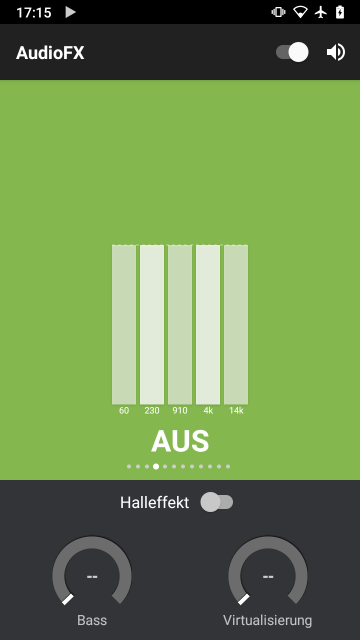

Weil ich das Handy am Verstärker nur als reinen Abspieler betreiben will, muß eigentlich nur der "Lokaler Player"-Teil konfiguriert werden. Ein eindeutiger Netzwerkname hilft, verschiedene Geräte zu unterscheiden. Er wird erst nach Neustart der App wirksam (kleines x links unten im Menü). Wir wollen den Player fernsteuern, eine unterbrechungsfreie Wiedergabe und eine Konfiguration als Open Home Player. Den Equalizer schalte ich aus.

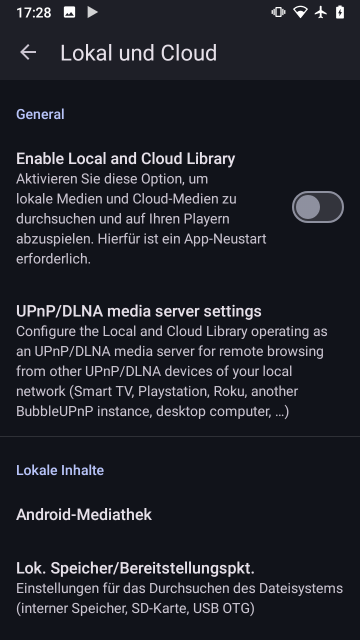

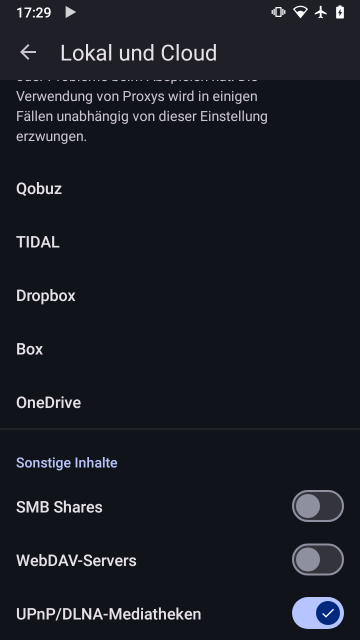

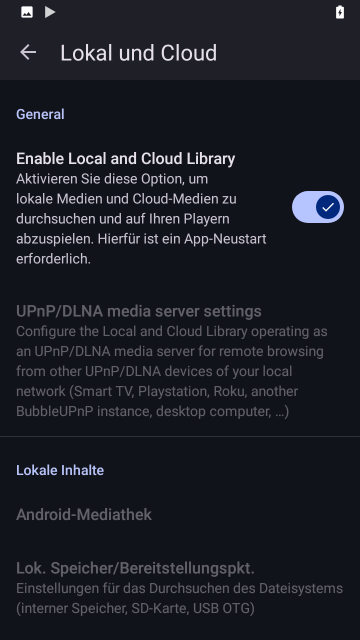

In "Local and Cloud" schalte ich das meiste aus, bis auf UPNP/DLNA-Mediatheken. Alles, was nicht aktiv ist, bietet auch keine Angriffsfläche. Das ist wichtig, weil ich die Geräte unverändert über mindestens 10 Jahre betreiben möchte.

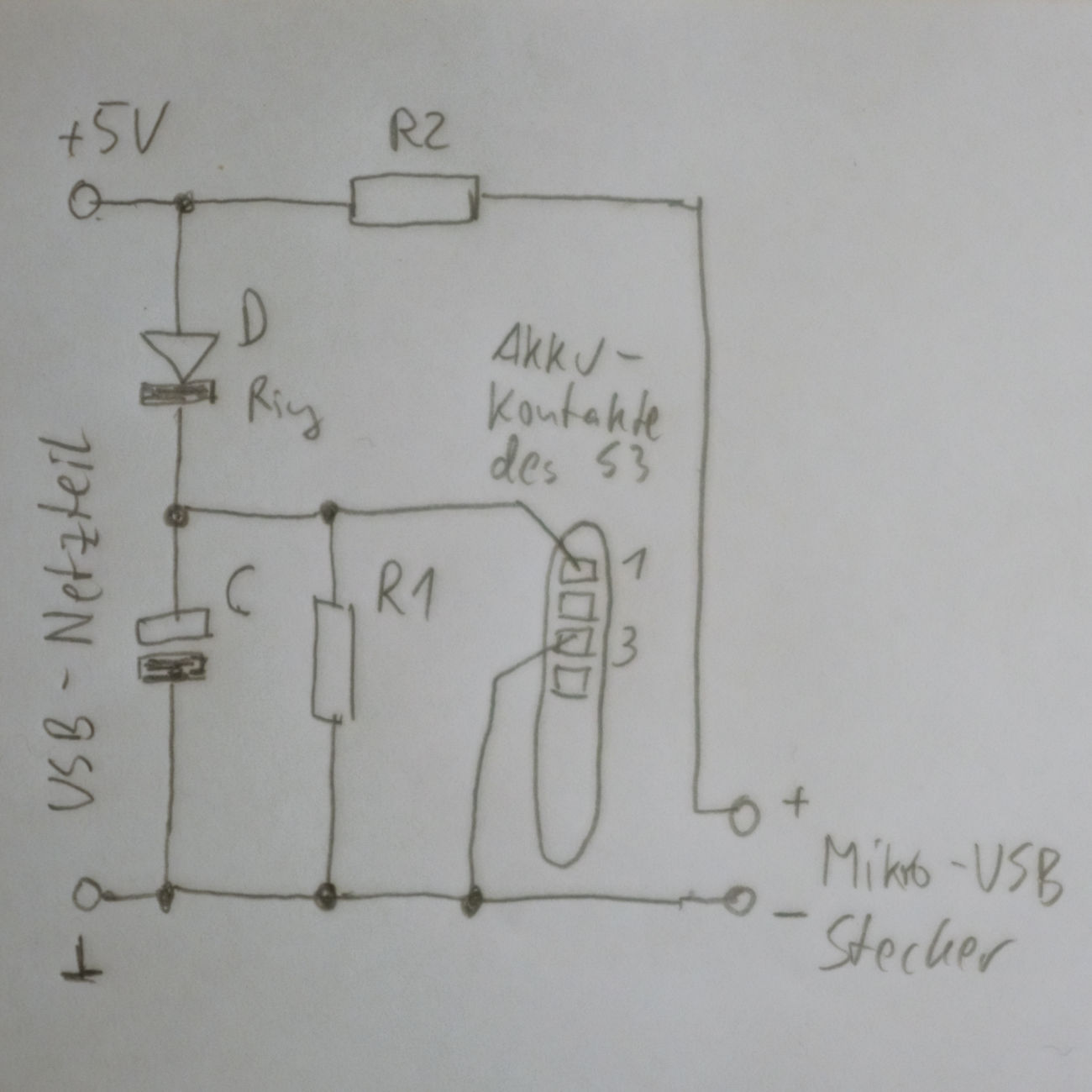

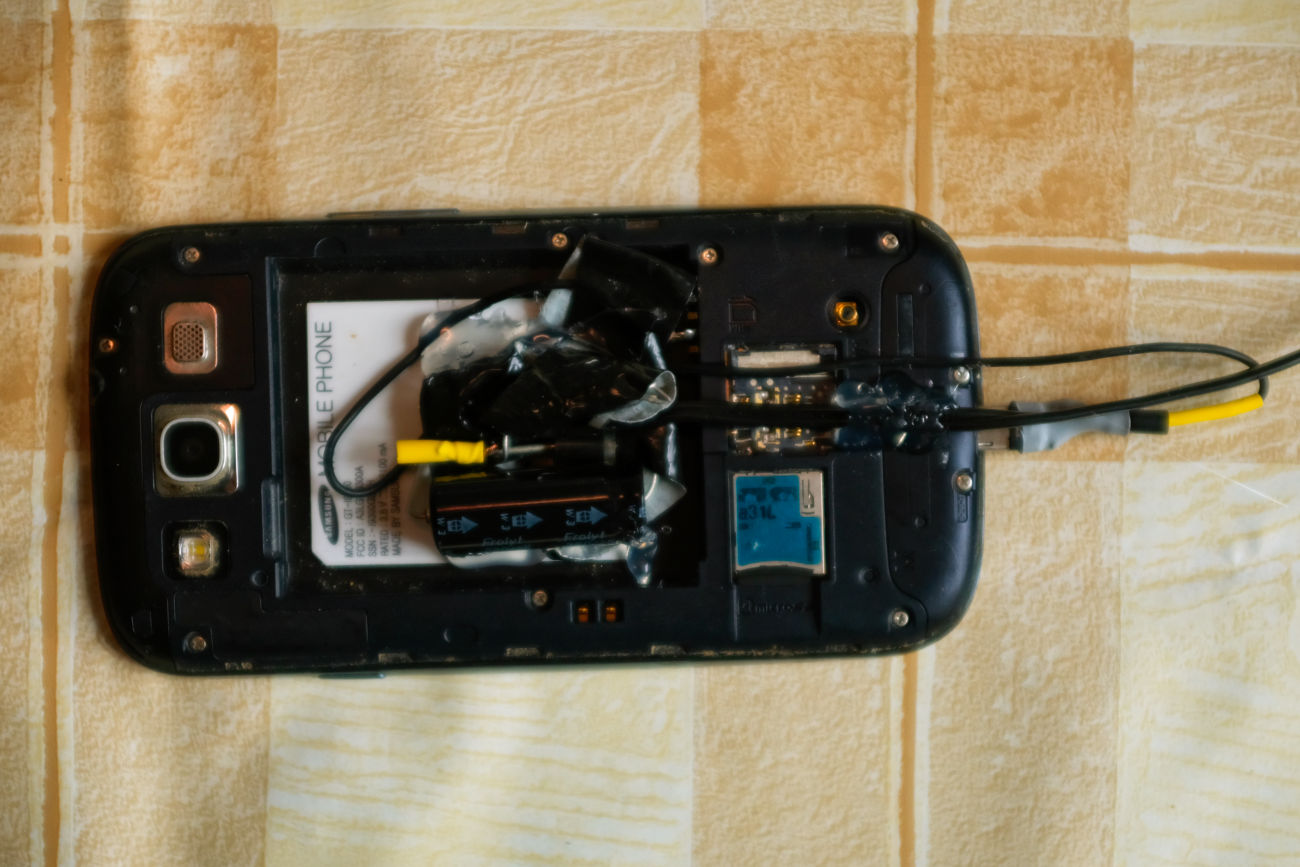

Die Stromversorgung

Das Handy wird über 2 der vier Batterie-Gold-Kontakte mit Strom versorgt. Die positive Betriebsspannung kommt an den äußeren Pin, Masse an den übernächsten Pin. Am Pin dazwischen haben Akkus ihren Kapazitätsindikator liegen, einen Widerstand von 2,3 kΩ nach Masse. Für akkulosen Betrieb muß da nichts anliegen. Der innerste Pin kontaktiert den Temperatursensor des Akkus. Es gibt auch originale Akkus ohne Temperatursensor, deshalb wird der nicht zwingend benötigt.

Die Ausgangsspannung des 1 A-Steckernetzteils von 5 - 5,4 V wird durch eine Diode D um die Flußspannung in Durchlaßrichtung reduziert, damit sie zu dem paßt, was das Handy an den Batteriekontakten erwartet. Weil beim Booten Ströme über einem Ampere auftreten, sollte sie mindestens mit 2 A Dauer-belastbar sein. Für den ersten Aufbau habe ich eine RL205 hergenommen. Bei einem Ampere Durchlaßstrom beträgt Flußspannung etwa ein Volt, es muß deshalb ein Watt an Wärme abgeführt werden. Das Ganze darf am Schluß also nicht zu dicht eingepackt werden, damit diese Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann. Im Normalbetrieb fließen nur 250 mA durch die Diode, weswegen sie nur ein viertel Watt verbrät.

Für ein zweites Handy hab ich eine FR303 genommen, die mit ihren dickeren Anschlüssen noch etwas mehr Wärme abtransportieren kann. Beide Dioden, wie auch die Widerstände und den Kondensator findet man in alten Computernetzteilen.

Der Widerstand R1 dient dazu, diese Spannung auch bei abgeschaltetem Handy einzustellen. Irgendwas über einem Kiloohm ist hier OK.

Um zu verhindern, daß das Handy seinen Bildschirm ausschaltet, lege ich an den Micro-USB-Stecker eine Spannung von 5 V an und sage dem Handy in den Entwickler-Optionen, daß der Bildschirm beim Laden nicht abgeschaltet werden soll. Weil ich nichts über die Schaltung des Lademoduls weiß, wollte ich den Strom in das Handy mittels R2 begrenzen, um Querströme an der Diode vorbei einzudämmen. Es stellte sich bei der Inbetriebnahme heraus, daß es zur Erkennung des Zustands "Hänge am Ladegerät" nicht ausreicht, hochohmig 5 V anzulegen, weil das Handy die Stromergiebigkeit der USB-Buchse testet, bevor es diesen Zustand einnimmt. Ein 2,2 Ω Widerstand funktioniert bei mir, das Doppelte wäre zu viel. Nach Starten des Handys muß die Batterieanzeige in der oberen Leiste ein Symbol mit einem Pfeil drin zeigen, dann hat das Handy ein Ladegerät erkannt.

Die Belastbarkeit des Widerstandes sollte >2 W betragen, damit er den schlimmsten Fehlerfall (Kurzschluß am USB-Stecker) schadlos übersteht. Die 1 A Strom, die das Netzteil maximal liefert, verursachen dann einen Spannungsabfall von 2,2 V über dem Widerstand, was 2,2 W Verlustleistung ergibt.

Der Elektrolyt-Kondensator C soll kurze Verbrauchsspitzen des Handys beim Start glätten. Weil ich keine Untersuchungen über den zeitlich aufgelösten Stromverbrauch gemacht habe, entstammt der Wert von 2000 µF nur dem Bauchgefühl. Bei kleineren Werten besteht das Risiko, daß das Steckernetzteil eine Stromspitze nicht liefern kann und das Handy beim Starten in eine Boot-Schleife gerät. Ein größerer Kondensator braucht mehr Platz und überfordert möglicherweise das Netzteil beim Einschaltstrom.

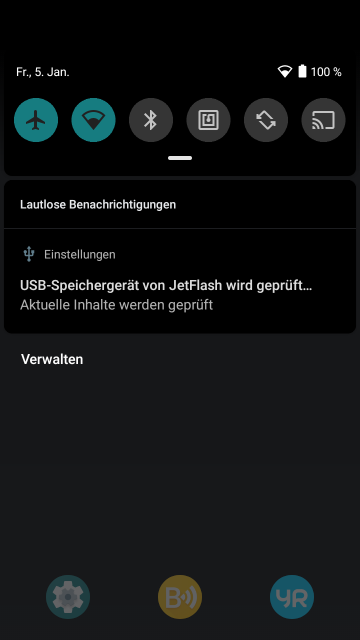

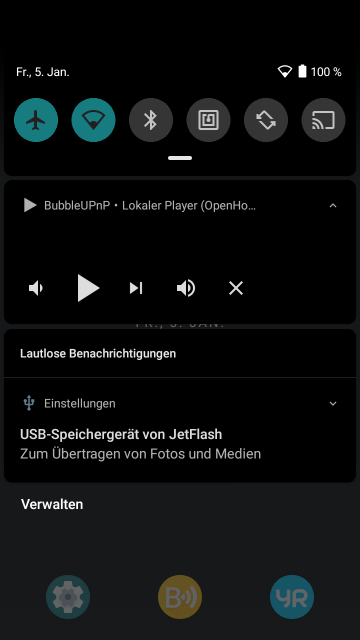

Inbetriebnahme

Für 4 Bauelemente und zwei Kabel spare ich mir den Aufwand, eine Platine zu zeichnen und zu fertigen. Stattdessen löte ich alles freitragend zusammen, isoliere es und klebe es mit Heißkleber hinten ans Handy. Es ist vorteilhaft, wenn der SD-Kartenslot zugänglich bleibt, falls man später noch was darauf installieren will.

Die seitenrichtige Stereo-Wiedergabe teste ich mit kurzen Dateien von Achenbach Akustik. Nicht vollständig in die Buchse gesteckte Klinkenstecker sind eine unerschöpfliche Quelle für seltsamen Klang, weil dann das Differenz- oder Summensignal der beiden Kanäle zu hören ist.

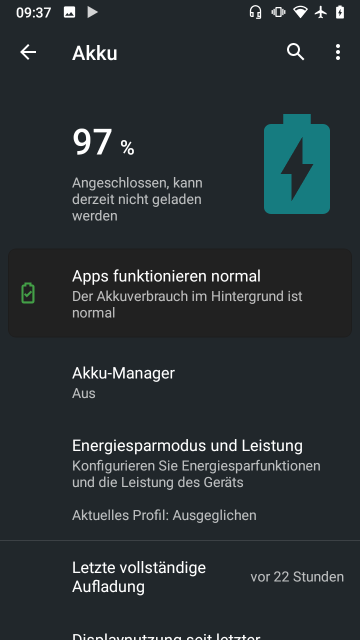

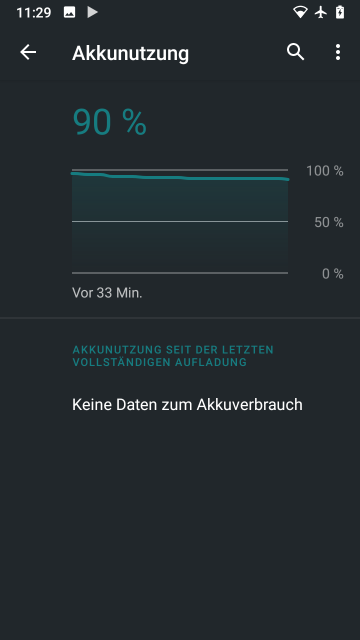

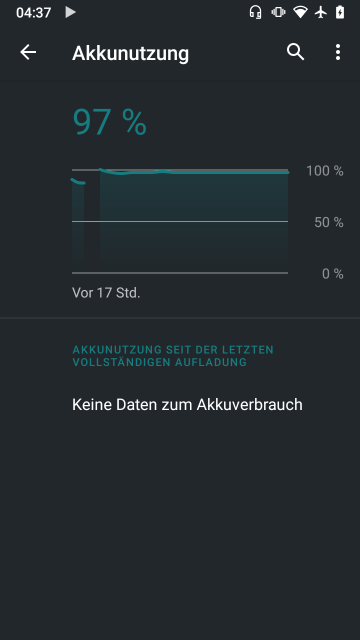

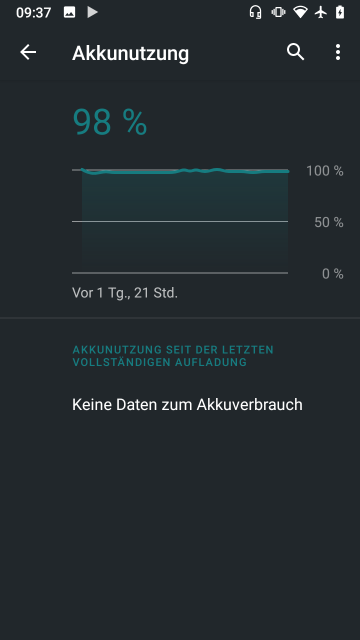

Was denkt nun das S3 darüber, ohne Akku dazustehen? Fühlt es sich innerlich leer? Fremdgesteuert?

Zuerst läßt es sich nichts anmerken und senkt den Akkufüllstand, als wenn noch ein realer Akku vorhanden wäre. Dann gibt es einen Aussetzer in der Kurve, möglicherweise die Stelle, wo Androiden von elektrischen Schafen träumen? Ab und zu geht die Kurve auch wieder nach oben.

Bisher war das Handy durchgehend betriebsbereit und BubbleUPNP ansprechbar.

Die Stromaufnahme eine Minute nach dem Start liegt bei weniger als 200 mA. Das Handy verbraucht damit etwa ein Watt im Dauerbetrieb. Mit 40 ¢ pro kWh Energiepreis kostet der Spaß also 3,50 € im Jahr. Leider habe ich noch keinen Weg gefunden, wie man ein Android-Handy durch Einschalten des Stroms startet, ohne zum Gerät zu gehen und den Knopf zu drücken.

Wenn schon ein Gerät im Dauerbetrieb läuft, soll es so viel wie möglich erledigen. Die Uhrzeit anzeigen sowieso, aktuell lasse ich mir noch das Wetter von Yr.no anzeigen. Man könnte auch eine Überwachungskamera wie DroidCam auf dem Handy laufen lassen.

Für das zweite Exemplar habe ich einen Kondensator mit axialen Anschlüssen verwendet. Dadurch ist die Schaltung kompakter aufzubauen.

Medienserver auf dem Handy einrichten.

Zusammen mit dem Aufbau der Handys hatte ich meine Musiksammlung von einem Rechner auf einen USB-Stick am Router umgezogen. Mir war zunächst nicht aufgefallen, daß der Router, ein TP-Link 750, die Sammlung nur bis zum Buchstaben B bereitstellt. Offenbar war DLNA dort nur ein Feature zum auf die Verpackung drucken. Was liegt also näher, als die Musik gleich mit auf den Abspiel-Handys vorzuhalten?

Von Samsung gibt es eine Tabelle mit den maximal unterstützten Kartengrößen auf alten Geräten. Für das S3 steht da 64GB drin. Das macht nicht viel Hoffnung, darauf die Musiksammlung unterbringen zu können. Glücklicherweise sind diese Informationen falsch. 64GB bedeutet, daß das Handy das SDXC-Format unterstützen muß, denn der Vorgänger SDHC ging nur bis 32GB. Es ist nicht einzusehen, warum SDXC-Karten nicht bis zur maximalen Größe von 2TB unterstützt werden sollten. Die Kontaktbelegung ist für alle Modelle gleich, nur die Blockgröße ändert sich beim Formatieren mit exFat. Ich habe mir zwei 256GB microSD-Karten gekauft und sie in die beiden Handys gesteckt.

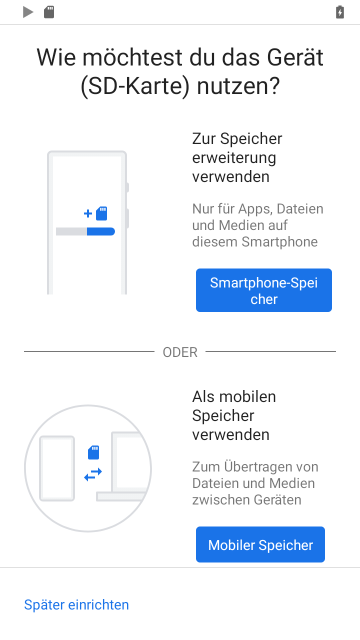

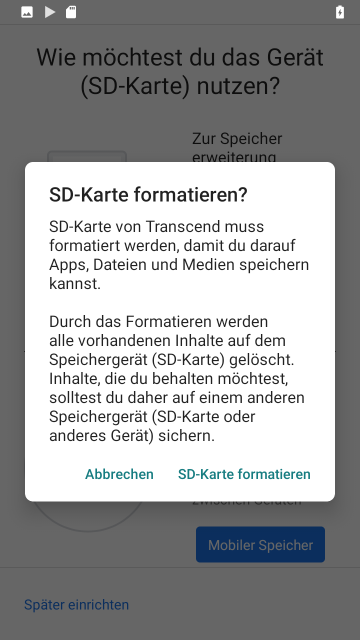

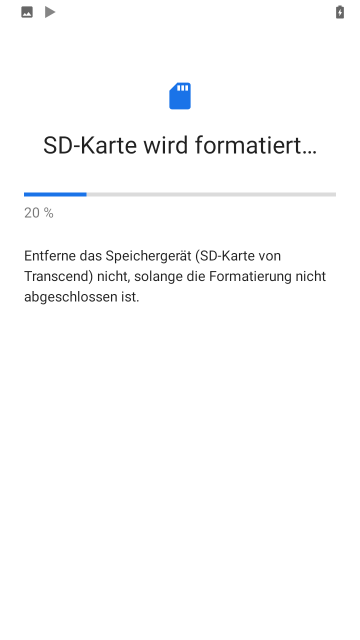

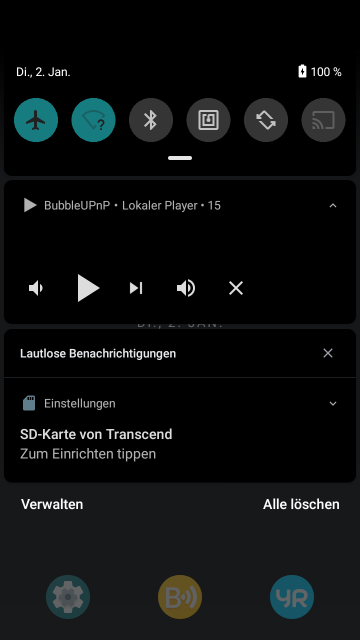

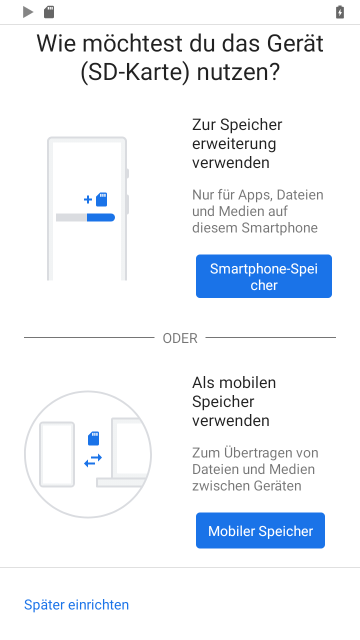

Verschiedene Quellen behaupten, die Karten müßten für Android-Geräte mit exFat formatiert sein. Fabrikneu waren sie so formatiert. Nach dem Einschieben wurden die Karten erkannt und eine Meldung wies auf ein Problem hin. Bei Auswahl "Als mobilen Speicher verwenden" startete ein Formatiervorgang, der nach einer Weile abstürzte und in einem Reboot endete. Vermutlich will das Handy die Karten mit ext3 oder ext4 formatieren. Genaues weiß ich nicht, weil die Formatierung nicht zu Ende gebracht wurde. Ich hätte sie an einem Linux-Rechner entsprechend formatieren und später auch die Betankung mit Musik dort vornehmen können.

Es geht aber einfacher! Formatiere ich die Karte an einem PC mit NTFS, ist sie direkt nutzbar. Bei Auswahl von "Als mobilen Speicher verwenden" wird sie einfach ins System eingehängt.

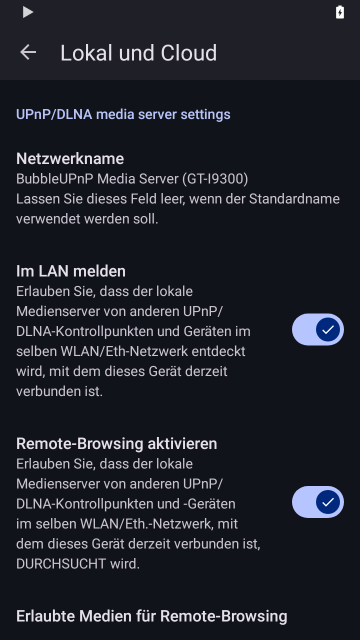

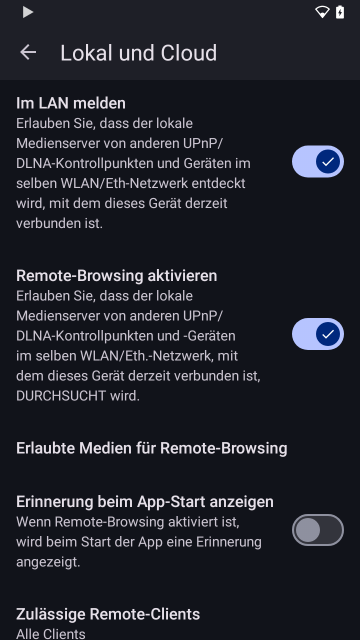

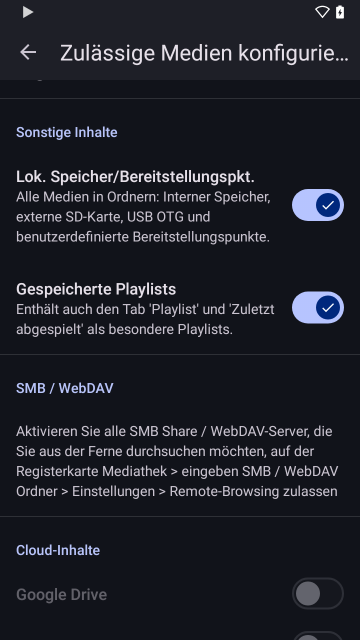

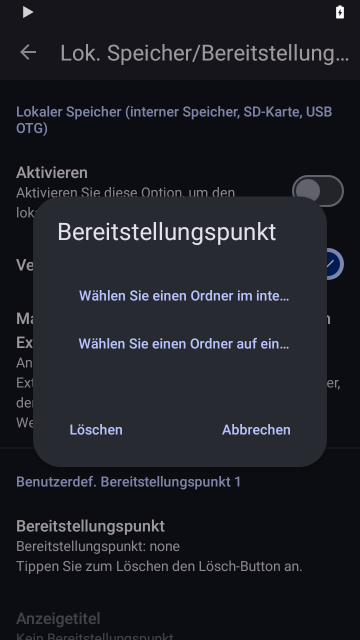

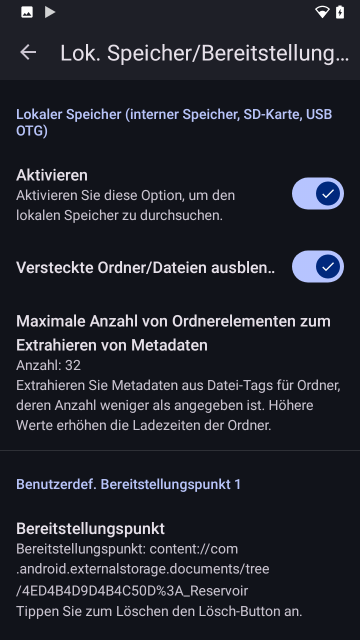

Jetzt steht noch die umfangreiche Konfiguration des Medienservers in BubbleUPNP an. Die Optionen sind auf viele Bildschirme verteilt. Im Einzelnen sind das unter Local und Cloud: Local und Cloud einschalten, in "UPnP/DLNA media server settings" den Netzwerknamen festlegen (danach neustarten), Im LAN melden, Remote Browsing aktivieren, Erinnerung beim App-Start ausschalten. In "Erlaubte Medien für Remote-Browsing" die Android Mediathek abwählen und den Lokalen Speicher/Bereitstellungspunkt einschalten (Zugiff auf Medien zulassen).

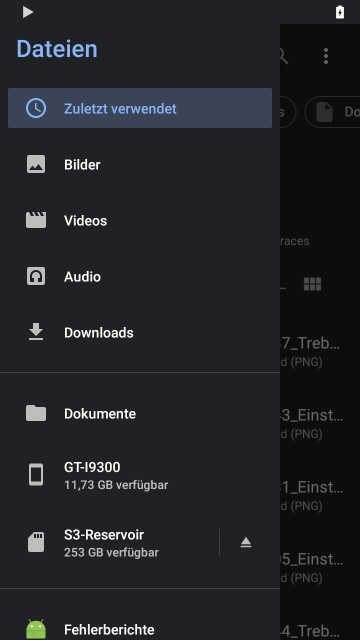

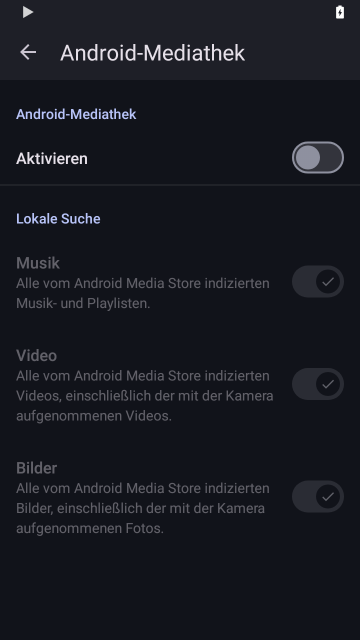

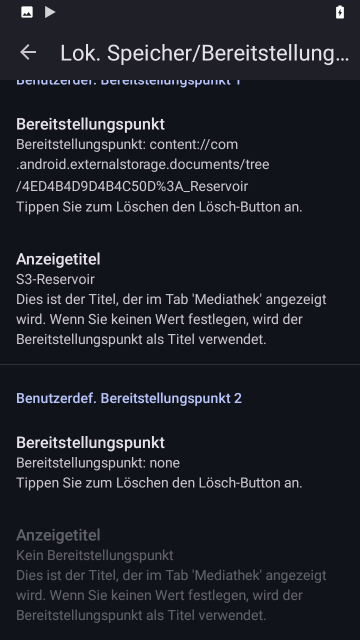

Zwei Ebenen zurück und unter "Lokale Inhalte" die Android-Mediathek abwählen. Das Handy soll nicht nach Medien suchen, sondern nur meinen Ordner auf der SD-Karte berücksichtigen. Den wähle ich gleich darunter bei "Lok. Speicher/Bereitstellungspunkt" aus. Für prägnante Anzeige empfiehlt es sich, den Bereitstellungspunkt entsprechend zu benennen. Eine Ebene zurück und noch alle unbenutzen Musikdienste deaktivieren, damit die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt.

Im Moment sieht meine Konfiguration so aus, daß ich in Stube und Küche an den Verstärkern je ein S3 habe. In beiden sind 256GB SD-Karten drin. Eine mit meiner kuratierten Musiksammlung, die in allen Songs penibel editierte Tags enthält, damit sie beim Einlesen in eine Mediathek jeden Künstler nur einmal mit einem Eintrag anzeigt, unter dem dann alle Alben liegen. Da steckt eine Menge Aufwand drin, denn derjenige, der einen Eintrag in die CDDB erstellt, weiß natürlich nicht, daß zum Beispiel P.J.Harvey in meiner Mediathek genau so verzeichnet ist und nicht als "PJ Harvey" oder "P.J. Harvey".

Die Karte im anderen Gerät enthält Musik, die ich Probe hören will oder erst noch in die kuratierte Sammlung einsortieren muß. Beide Mediatheken kann ich auf beiden Geräten abspielen, gesteuert von einem dritten und vierten Handy, die ich auf dem Tisch liegen oder in der Tasche stecken habe.

Nach Tippen auf die Mediathek, die aktuell 23.000 Songs in 131GB Speicher enthält, braucht es 10 Sekunden, bis die komplette Liste erscheint. Die microSD-Karten waren sehr günstig zu bekommen. Möglicherweise würden schnellere Karten die Zeit verringern, aber für mich ist das jetzt schon ausreichend.

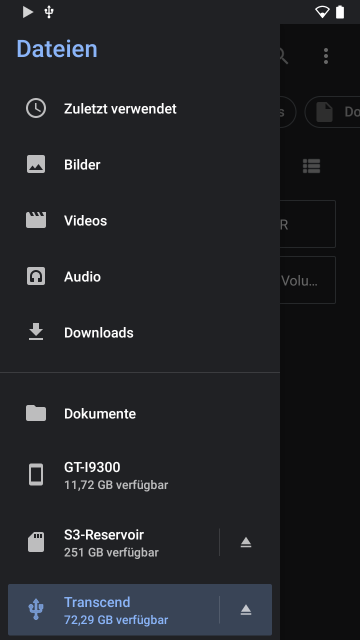

Was geht noch? USB-Sticks!

Wenn man die ständig aktive Anzeige der Handys nicht braucht, kann man den Stecker vom Micro-USB-Anschluß abziehen. Die Bildschirme gehen dann nach einer Weile aus, BubbleUPNP läuft aber weiter und die Geräte können jederzeit angesprochen werden. An den freigewordenen Anschluß läßt sich per OTG-Kabel ein NTFS-formatierter USB-Stick hängen. Testweise habe ich mal einen 512GB Stick dort angestöpselt und auch der läßt sich in eine Mediathek einbinden. Das ist eine billigere Lösung als mit SD-Karten.

Bevor man USB-Sticks oder SD-Karten über den Dateimanager auswirft, sollte man BubbleUPNP durch Klick auf das Schließ-Kreuz beenden, sonst muß man die Bereitstellungspunkte nach Wiedereinsetzen neu konfigurieren.

Die Spitzen-Geräte von Samsung waren damals alle für separat zu erwerbende QI-Laderückseiten vorbereitet. Statt am Micro-USB Stecker kann man die 5V-Spannung, die den Bildschirm eigeschaltet läßt, auch dort zuführen. Idealerweise über eine lösbare Verbindung, also einen Schalter, weil das Handy manchmal nicht bootet, wenn es dort oder am Micro-USB Stecker mit Strom versorgt wird. Beim S3 ist der richtige Kontakt der neben dem Batteriefach, der nicht an Masse liegt :-) , also der Richtung Kamera zeigende. Spätere Handys haben wesentlich mehr Kontakte. Man findet den richtigen, indem man sich Bilder von Second Source QI-Rückseiten ansieht. Die haben meist nur 2 Kontakte und der im Handy mit Masse verbundene ist es nicht.

Die Software

Ich habe keine freie Software gefunden, mit der man eine ähnliche Funktionalität erreicht, wie mit BubbleUPnP. Speziell die Funktion des ferngesteuerten Abspielers beherrscht keine andere.

Eine Lizenz von BubbleUPnP kostet im GooglePlayStore $4,99. Fragt man Google, ob die Lizenz für ein Gerät oder ein Konto gilt, versteht Google die Frage nicht. Scheinbar hat sich bei diesem Konzern noch niemand Gedanken darüber gemacht, womit sie ihr Geld verdienen. You.com versteht die Frage und gibt darauf die Antwort: Die Lizenz gilt pro Konto. Die KI wird sich durch die 850 Foren-Seiten bei xdaforums.com gelesen haben, die im Google Play Store als Support-Webseite für diese App hinterlegt ist, und dort irgendwo die Antwort gefunden haben. Auf der Einstiegs-Seite des Forums ist auch der Link zum direkten Download der aktuellen apk-Datei zu finden.

Auch den Link zum BubbleUPnP Server findet man dort, einem kostenlosen Programm, daß z.B. den Windows Media Player Open Home-fähig macht. Der Windows Media Player wiederum ist das einzige Programm, das ich kenne, mit dem man mal einfach eine Datei zum Abspieler schicken kann, ohne erst wie bei anderen DLNA-Servern umständlich eine Bibliothek aufbauen zu müssen. Einfach im Kontext-Menü einer MP3-Datei im Dateimanager auswählen und los gehts.

Fazit

Der akkulose Betrieb von Handys ist möglich. Falls man das Handy schon oder noch besitzt, betragen die Kosten des Umbaus wenige Cent. Auf dem Flohmarkt kostet so ein Handy etwa zehn Euro. Knapp 5 Dollar für die Software sind ebenfalls erschwinglich. Damit läßt sich auch eine 256 GB große Musiksammlung hosten.

Für einige alte Smartphones, die seit dem Wegfall des UMTS Netzes ihre eigentliche Bestimmung nicht mehr erfüllen können, ergibt sich eine neue und sichere Möglichkeit des Weiterbetriebs.